「Workshop on Nonlinear Partial Differential Equations」 を上海で開催

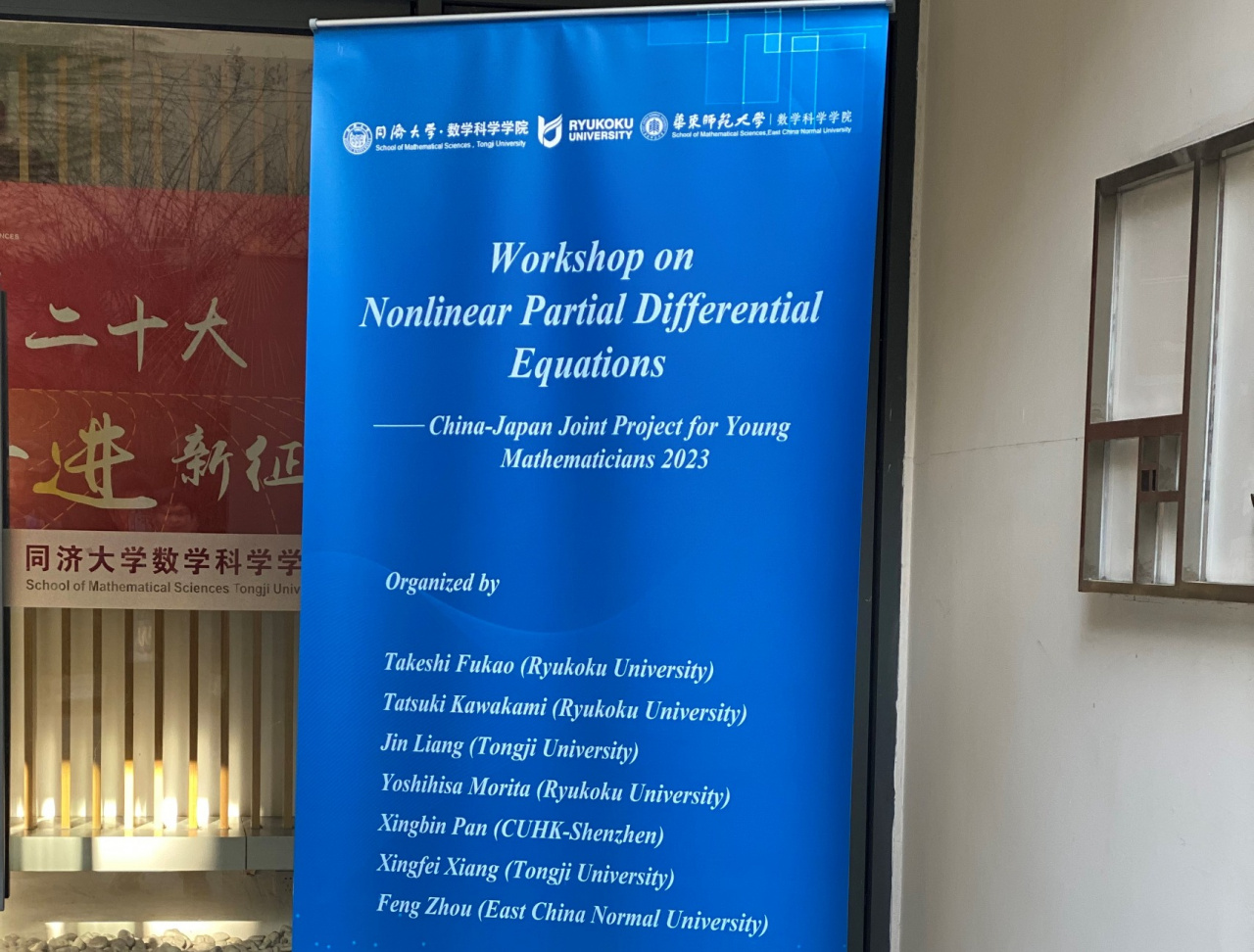

2023年11月19日(日)-20日(月)に、国際研究集会「Workshop on Nonlinear Partial Differential Equations, China-Japan Joint Project for Young Mathematicians 2023」が中国上海のTongji University(同済大学)で開催されました。

中国からXingbin Pan教授(The Chinese University of Hong Kong)をはじめ、Jin Liang教授(Tongji University)、Xingfei Xiang博士(Tongji University)、Feng Zhou教授(East China Normal University)らが、日本からは会議の主催者として先端理工学部の森田 善久 名誉教授、数理・情報科学課程の深尾 武史 教授、川上 竜樹 教授らが参加しました。

これは、2011年にXingbin Pan教授と森田善久名誉教授が立ち上げた若手数学者のための国際研究集会で、今回は2011年11月(上海)、2013年10月(京都: 龍谷大学深草キャンパス)、2016年11月(上海)、2018年10月(瀬田: 龍谷大学瀬田キャンパス)に続く第5回目の開催となるものです。

非線形偏微分方程式を研究課題とする中国と日本の若手数学者6名が、計12件の招待講演をおこない、中国各地からの若手研究者の他、上海市内の大学からも数多くの学生・大学院生も参加し活気あるワークショップとなりました。

【用語解説】

非線形偏微分方程式(Nonlinear Partial Differential Equations):

数学における解析学、特に微分方程式論と呼ばれる分野の1つ。龍谷大学には瀬田キャンパス開設の理工学部時代から数多くの同分野研究者が所属し本学が強い分野の1つである。

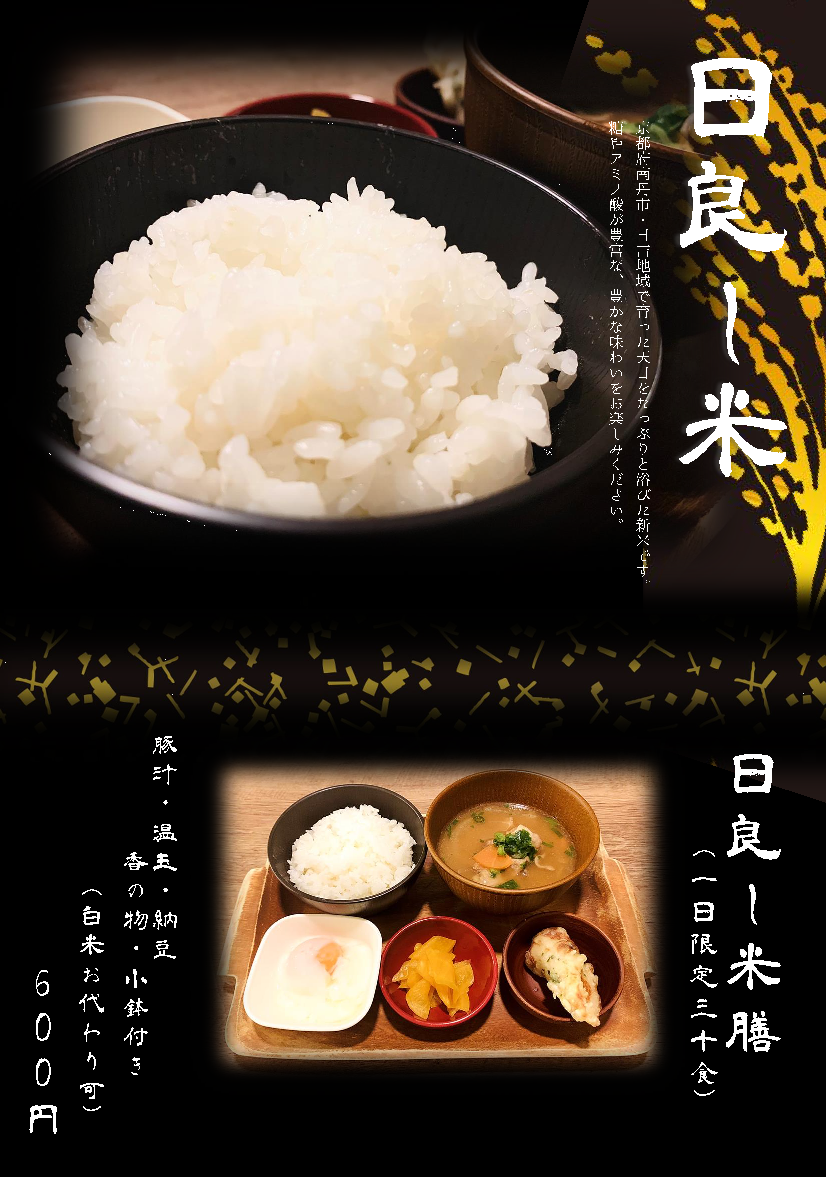

会場となったTongji University(同済大学)