大学生のアイデアでびわこ文化公園の魅力を高める 滋賀県×龍谷大学×成安造形大学 で取り組む「びわこ文化公園フォレストクエスト」を開催

【本件のポイント】

- びわこ文化公園の活性化を目的とした、滋賀県、龍谷大学、成安造形大学による共創プロジェクト。

- 2023年8月に龍谷大学および成安造形大学の有志の学生が、公園のより一層の活性化、新たな魅力発掘を目指したアイデア創出ワークショップに参加。

- ワークショップで提案されたアイデアをもとに11月11日(土)から26日(日)までの間にスタンプラリーを開催。19日(日)には落ち葉で大きなびわこのアートを制作し、ドローンで撮影する。

【本件の概要】

本事業は、滋賀県のびわこ文化公園※の活性化を目的として、滋賀県と龍谷大学、成安造形大学が連携して実施する共創プロジェクトです。科学、技術、農学、エコロジー、コミュニケーション、芸術、デザインなどを学ぶ学生が異分野交流を行うことで、公園のより一層の活性化、新たな魅力の発見を促します。

今回のイベントは、2023年8月に龍谷大学および成安造形大学の有志の学生が参加したアイデア創出ワークショップにて提案されたアイデアをもとに開催します。

この取組により、学生が成長し、学生のアイデアが地域社会に貢献することで、びわこ文化公園が、訪れる人々にとって魅力的で楽しい場所となり、利用者がさらに増えることを期待します。

イベント名 びわこ文化公園フォレストクエスト

- ヨコタンクエスト 11月11日(土)~26日(日)

園内に設置された自然に関する課題をクリアしていくスタンプラリー 先着300名(予約不要)

- スペシャルクエスト 11月19日(日)

落ち葉で大きなびわこのアートを制作し、ドローンで撮影。参加者に焼きいもをふるまう。 参加者30名(申込受付終了)

場 所 びわこ文化公園

備 考 参加者への景品として、本学STEAMコモンズのレーザー加工機を使用して制作した「切り株コイン」を贈呈します。

※びわこ文化公園

大津市瀬田・上田上地域から草津市に広がる丘陵地に位置する。龍谷大学を含む3つの大学をはじめ、文化、芸術、医療、福祉、教育、研究、レクリエーション等の多様な施設が集積する「びわこ文化公園都市」の中心にある、身近に『文化・芸術・自然』に親しむことのできる文化公園。

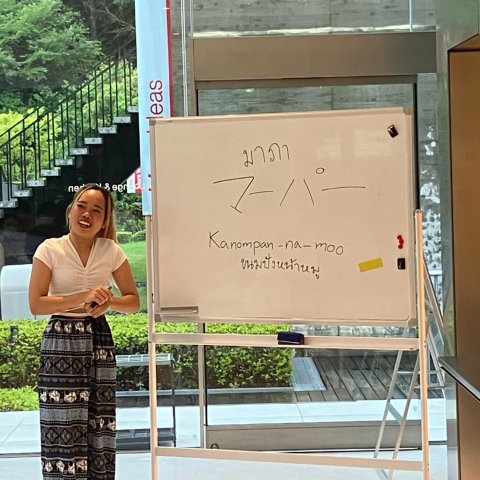

瀬田キャンパスで実施した落ち葉アートのシミュレーションの様子(ドローン撮影)

問い合わせ先:龍谷大学 龍谷エクステンションセンター

Tel 077-543-7805 rec@ad.ryukoku.ac.jp https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/index.php