ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

学生ベンチャーミートアップKYOTO2020に株式会社RESOCIAL(代表:笠井大輝氏(政策学部4回生))が出場します【REC】

学生ベンチャーミートアップKYOTO2020「史上最年少上場起業家×京都の次...

デパートと「食」をテーマに 株式会社松屋 代表取締役 社長 執行役員 秋田 正紀 氏 による講演会を開催

【本件のポイント】 ・東京・銀座を代表する百貨店、松屋の『食』に関す...

卒業生の増田優花さんがドキュメント番組『わたしの仕事』(RKB毎日放送)に出演【国際文化学科】

この度、本学国際学部国際文化学科卒業生の増田優花さんが、標記テレビ...

「農業政策論」にて講演会を実施~最近の農政の動きについてー米政策を中心にー~

2019年12月6日(金)3講時、「農業政策論」にて、元農林水産省近畿農政...

「基礎演習Ⅰ」にて講演会を実施~農業界におけるキャリア形成~

2019年12月6日(金)2講時、食料農業システム学科「基礎演習Ⅰ」にて、...

オイシックス・ラ・大地株式会社代表取締役会長による講演会が行われました。

2019年12月5日(木)、オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役会長 ...

理工学研究科 電子情報学専攻 木村睦研究室修士1年生の豊田航平さんが、2020年11月6日に開催された薄膜材料デバイス研究会の第17回研究集会において、スチューデントアワードを受賞しました。

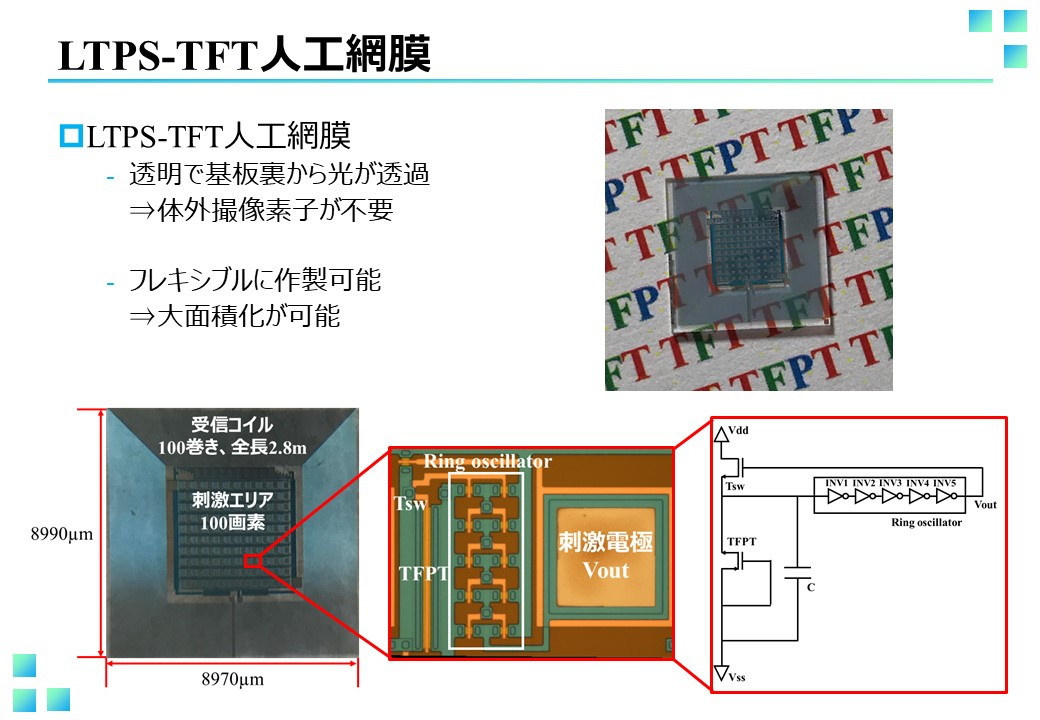

論文題目は「LTPS-TFT人工網膜の光照射実験におけるスイッチングTFT動作比較」

です。今後広範な応用が期待される薄膜デバイスのアプリケーションとして、視覚障がいに対する埋込臓器を提案しました。

当該分野で薄膜材料デバイス研究会において発表された数十件の講演から、数件が選ばれるものであり、先端的な研究成果です。

【用語解説】

・薄膜材料デバイス

代表的なものは、薄膜トランジスタ(TFT)や有機EL素子で、膜厚1ミクロン以下でさまざまな機能を持つデバイスです。

TFTや有機EL素子は、テレビやスマートホンの、キーデバイスとして使われています。

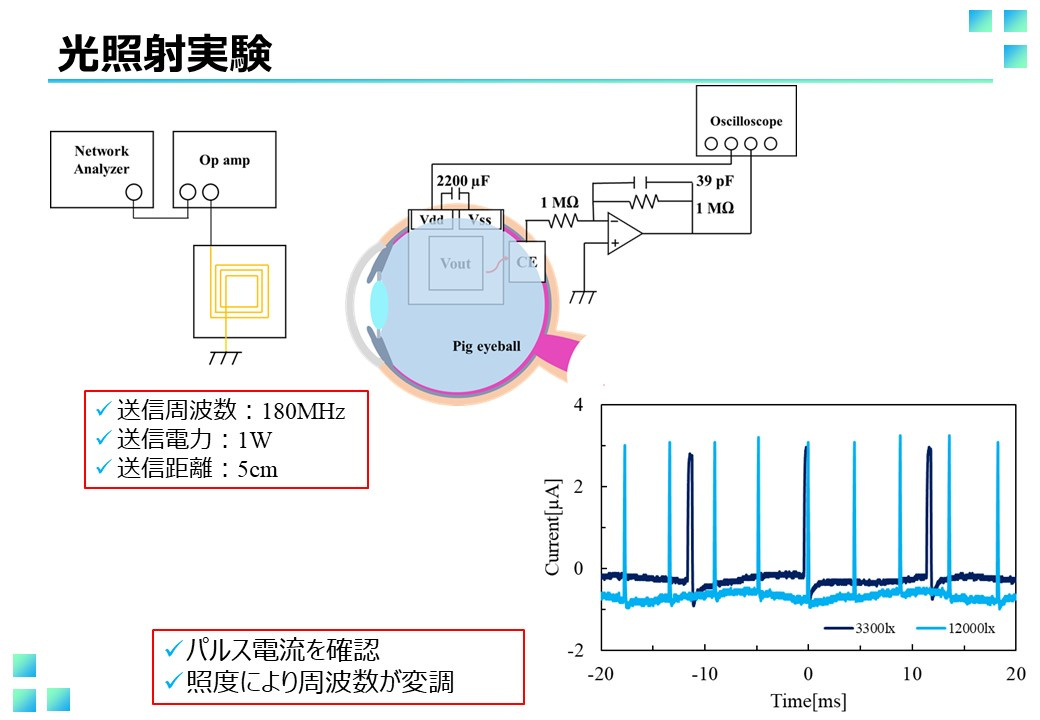

・LTPS-TFT人工網膜の光照射実験

LTPS-TFT人工網膜は、上記の薄膜材料デバイスを、視覚障がい者のための埋込臓器として使うものです。

今回は、光照射での正常動作を確認しました。

LTPS-TFT人工網膜について

光照射実験について

【関連リンク】

■研究関連

■学部関連

2月1日、ミャンマー国軍が、アウン・サン・スー・チー国家顧問とウィン・ミン大統領を拘束したとの報道がありました。アウン・サン・スー・チー氏と本学とは、親密な関係にあり、由々しき事態と捉えています。

報道によると、ミャンマーでは、昨年11月に行われた総選挙でアウン・サン・スー・チー氏が代表を務める国民民主連盟(NLD)が国軍系の最大野党に圧勝しましたが、国軍は選挙に不正があったと選挙結果に異議を唱えていました。1日は総選挙後初めての国会が開催される予定でした。拘束されたのは、アウン・サン・スー・チー氏だけでなくウィン・ミン大統領ら複数の党幹部もです。

周知のとおり、アウン・サン・スー・チー氏は、これまで長年にわたり非暴力による民主化運動の指導者として果たされた役割とともに、世界平和の構築に取り組んでおられます。2013年度に来日された際に、その功績をたたえ、本学の名誉博士の称号を授与することとなりました。同授与式の際には、本学学生に向けて記念講演も行われました。

また、2016年度に来日された際には、本学学生との懇談会が行われており、これまで本学と交流を重ねてきております。

現在、本学では、創立400周年の2039年度に向けた長期計画である「龍谷大学基本構想400」を推進しているところです。同計画の将来ビジョンには、「『まごころ~Magokoro~』ある市民を育み、新たな知と価値の創造を図ることで、あらゆる『壁』や『違い』を乗り越え、世界の平和に寄与するプラットフォームとなること」を掲げています。

この度のミャンマー国軍の行為は、ミャンマーの民主化を閉ざすものです。アウン・サン・スー・チー氏だけでなくウィン・ミン大統領ら複数の党幹部が直ちに解放されることを求めます。

2021(令和3)年2月1日

龍谷大学・龍谷大学短期大学部

学長 入 澤 崇

LORC話し合いユニットによるオンライン研究会「市民と議会の・議員と議員の『話し合い』〜政策議会の対話と議論」についてお知らせします。

「市民と議会の・議員と議員の「話し合い」〜政策議会の対話と議論」

【日時】 2021年2月17日(水)18:30-21:00

【場所】 オンライン(Zoom)

【開催趣旨】

「わがまちの政策をめぐって話し合う」ヒロバとしての役割を、自治体議会はどうやって果たしていくか。「政策をめぐる話し合い」は議会本来的な機能だが、ひろくすすめられているとはいいがたく、議会報告会、議員間討議は議会改革の「難所」として認識されている。しかし、市民と議会の・議員どうしの「話し合い」=対話と議論が展開され経験を重ねていくことは、「政策議会」としての議会改革の重要な基盤である。本フォーラムでは、市民と議会の「課題共有型円卓会議(えんたく)」、議員どうしの政策課題共有としての「一般質問検討会議」の2つの先駆例の手法と成果を話し合い、共有し、それぞれの「現場」でいかすために考察する。

※参加者どうしで3人1組になって意見交換する時間があります。

【登壇】

長野県飯田市議会「市民と議会の話し合い:課題共有型円卓会議(えんたく)をはじめとした市民との対話について、その経験と成果」

副議長 原和世氏

社会文教常任委員会 村松まり子氏

事務局 筒井文彦氏

北海道別海町議会「議員どうしの話し合い:『一般質問検討会議』の経験と成果(議会改革とのつながりを含む)」

議会モニターからの指摘及び一般質問の状況について( 5 分) 西原議長

一般質問検討会議の試み及び当時の感触( 5 分) 小椋議員

委員の総意による質問の手続と成果( 5 分) 木嶋議員

委員会調査と一般質問の使い分け( 5 分) 松壽議員

一般質問検討会議の成果 ~質問間のつなぎと決め台詞 (5 分) 田村議員

議員間討議の成果 ~一般質問で公式見解を得て決議へ( 5 分) 今西議員

一般質問検討会議を 議会基本条例に位置づけ普遍的な活動に( 5 分)佐藤議員または中村議員

【司会】LORC話し合いユニット長 土山希美枝(龍谷大学政策学部教授)

【参加方法】

Zoomへのご参加先:

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/87954358244?pwd=alFIOG5rYllLNXF5bS9jQ1p5UHdlZz09

ミーティングID: 879 5435 8244

パスコード: 893036

【備考】龍谷大学REC共催、質問力研修スピンアウト企画

2021年2月4日(木)より全6講座を順次配信。

龍谷大学校友会ホームカミングデー(11/8(日)開催)で ~龍谷大学の各学部の視点からwithコロナの時代を考える~ を共通テーマに「龍谷大学の各学部の先生から学ぶ」がライブ配信で実施されました。

今回、校友会のご厚意により6学部の講座をRECオンライン講座としてオンデマンド配信します。(無料)

講座は、「変化の時代を生きるための政策学的思考」(政策学部 只友 景士教授)では、今私たちは、変化激しき時代の荒波に翻弄される小舟に乗っています。パンデミックや自然災害といった荒波に翻弄され、海を渡りきるのは至難の業でなないでしょうか。しかし、大航海時代の船乗りたちが羅針盤と海図を頼りに航海をするように、私たちも今どこにいるのかがわかり、世界の広がりがわかれば、荒天の海も渡りきれることができるでしょう。この荒波の海を渡る助けとなるのが、政策学的思考です。新型コロナウイルス感染症のパンデミックに襲われ、大きな変化を遂げる世界を見渡し、その変化を読み解き、誰ひとり取り残さずに「ともに生きる」ための政策学的思考と生き方について一緒に考えていきます。これからの時代をともに生きるために。

「グローバルな視点で卒業生のみなさんと共に考える、コロナ後の新常態」(国際学部 斎藤 文彦教授 野田 沙良氏(2003年卒業))では、すべての人に共通する「コロナ後の新常態」を切り口にした、斎藤先生と国際文化学部の卒業生による対談です。ラジオパーソナリティがゲストとお話しするようなラフな雰囲気の中で、視聴者の皆さんからチャット欄に寄せられたご意見を一部紹介しながら、皆さんとともに「コロナ後の新常態」について考えていきます。 などです。

これらの講座により、受講者と大学がオンラインでつながり、相互が学び合う生涯学習の新しいスタイルを提案していきたいと考えます。

1 日 時 2021年2月4日(木)~3月17日(水)

2 会 場 オンデマンド開催

3 定 員 各回70名(事前申込制 お申込者数に応じて定員を拡大することがあります)

4 受講料 無料

5 申込方法 こちらのサイトからお申込ください。

お申込みはこちらから

事前Web申込制 (各講座配信終了前日までにお申し込みください)

6 講座内容

●2021年2/4(木)~2/10(水)

「コロナに向かう人文知」文学部 安藤 徹教授 越前谷 宏教授

●2/10(水)~2/17(水)

「経営学部教員の視点からwithコロナの時代を考える -教育・企業経営・研究-」 経営学部 加藤 正浩教授

●2/18(木)~2/24(水)

「変化の時代を生きるための政策学的思考」政策学部 只友 景士教授

●2/25(木)~3/3(水)

「グローバルな視点で卒業生のみなさんと共に考える、コロナ後の新常態」 国際学部 斎藤 文彦教授 野田 沙良氏(2003年卒業)

●3/4(木)~3/10(水)

「コロナ後の世界と朝鮮半島~日本はどう対処すべきか」社会学部 李 相哲教授

●3/11(木)~3/17(水)

「コロナ禍に社会福祉は何ができるか?」短期大学部 阪口 春彦教授

7 お問い合わせ先 REC滋賀 Email: rec-l@ad.ryukoku.ac.jp